7 février 1752, les Jésuites obtenaient la condamnation

février 7, 2026 | by Jean-Claude JUNIN

7 février 1752 les Jésuites obtenaient la condamnation et l’interruption de la publication de…

L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une encyclopédie française, éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d’Alembert.

Pour mener à bien leur projet, Diderot et d’Alembert, s’entourent d’une société de gens de lettres, visitent les ateliers, s’occupent de l’édition et d’une partie de la commercialisation.

Le premier volume paraît en 1751 et contient le Discours préliminaire rédigé par d’Alembert

1752-1753 : première interdiction

En février 1752, les Jésuites font pression sur le Conseil d’État pour obtenir la condamnation et l’interruption de la publication de l’Encyclopédie – s’appuyant entre autres sur le scandale provoqué par la thèse présentée à la Sorbonne par l’abbé de Prades, collaborateur de l’Encyclopédie. Ils obtiennent gain de cause : le Conseil d’état interdit de vendre, d’acheter ou de détenir les deux premiers volumes parus. C’est par l’appui de Malesherbes, directeur de la Librairie et chargé de la censure, mais défenseur du projet encyclopédique, que la publication peut reprendre en novembre 1753, d’Alembert, prudent, décide cependant de ne plus se consacrer qu’aux parties mathématiques.

La levée de cette interdiction ne met cependant pas fin aux oppositions à l’ouvrage même si elles se confondent parfois avec les attaques portées en général contre le Parti philosophique. Le récollet Hubert Hayer et l’avocat Jean Soret publient de 1757 à 1763 un périodique appelé La Religion vengée ou Réfutation des auteurs impies. Abraham Chaumeix suit en 1758, avec ses Préjugés légitimes contre l’Encyclopédie et essai de réfutation de ce dictionnaire, en 8 volumes.

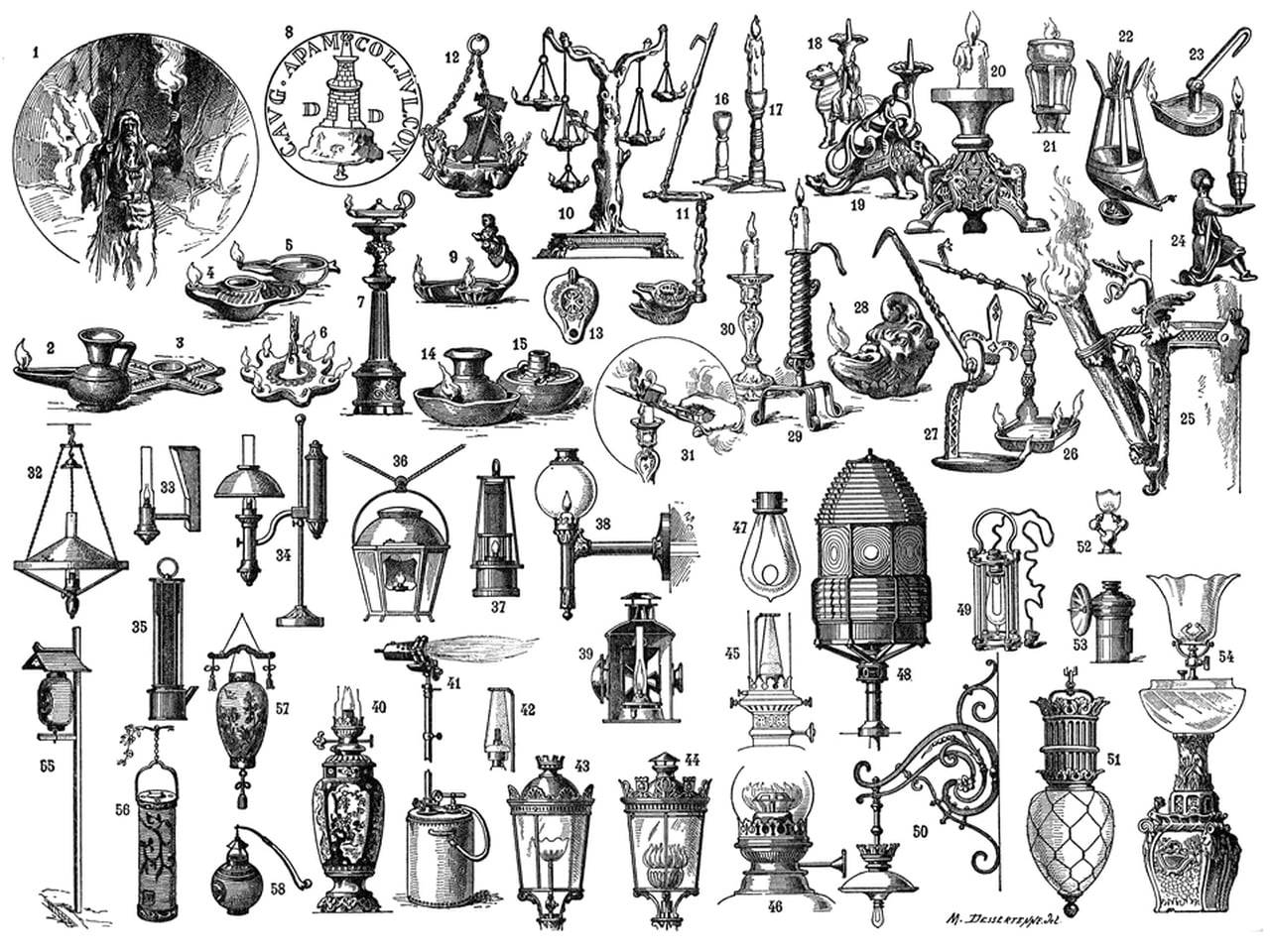

1756 : Les emprunts aux Descriptions des arts et métiers

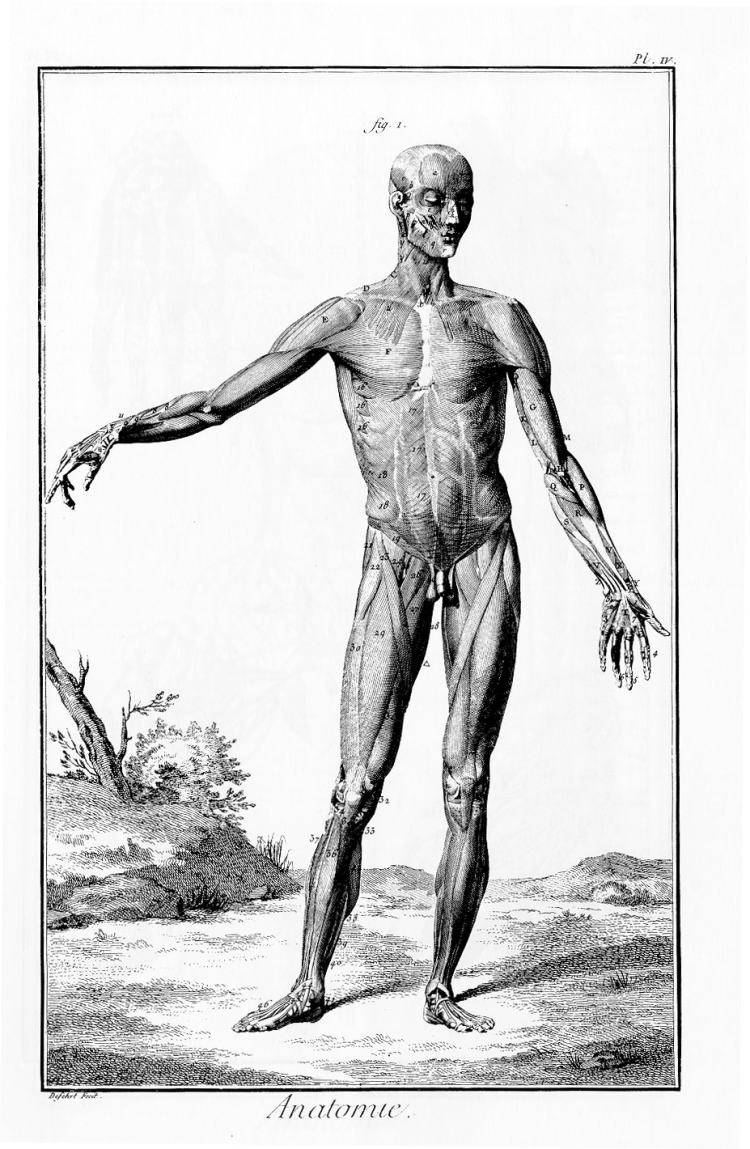

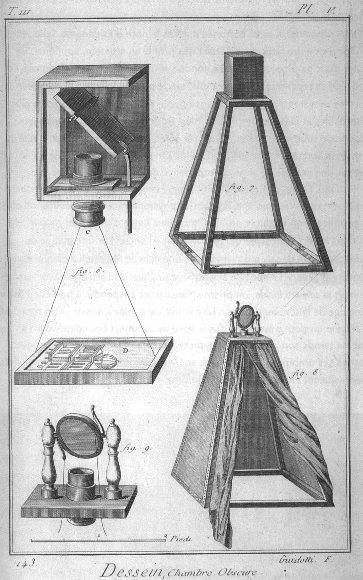

Dès sa création, le roi demande à l’Académie de réaliser un appui au développement industriel et artisanal. En 1712, Réaumur est chargé d’un programme d’édition portant sur 250 arts, les Descriptions des arts et métiers. Réaumur et l’Académie mettent au point les méthodes, élaborent le style des gravures et accumulent une immense documentation, mais le projet s’interrompt en 1725.

« L’infidélité et la négligence de mes graveurs, dont plusieurs sont morts, ont donné la facilité à des gens peu délicats sur les procédés de rassembler des épreuves de ces planches, et on les a fait graver de nouveau pour les faire entrer dans le Dictionnaire encyclopédique. J’ai appris un peu tard que le fruit d’un travail de tant d’années m’avait été enlevé »

Selon toute vraisemblance, Diderot et D’Alembert ont fait reproduire des centaines de gravures dans leur Encyclopédie au point qu’un procès pour plagiat est intenté par Pierre Patte contre Panckoucke qui, entre 1771 et 1783, les réimprime au format in-4°, à Neuchâtel, en 19 volumes, avec des augmentations et annotations de J.-E. Bertrand. L’historien Maurice Tourneux conteste le plagiat et fait valoir que la maison d’édition Libraires associés a racheté au moins les cuivres des planches en toute légalité, pour un montant équivalant à 250 000 F.

Par ailleurs, poursuivant l’œuvre de Réaumur, Henri Louis Duhamel du Monceau relance en 1757 les Descriptions des arts et métiers à laquelle Diderot emprunte des éléments notamment pour les articles « Agriculture », « Corderie », « Pipe » et « Sucre ».

Jusqu’en 1757, la publication des volumes 3 à 7 se poursuit, mais les opposants fulminent.

Après la tentative d’assassinat de Robert François Damiens contre Louis XV (le 5 janvier 1757), le parti dévot saisit l’occasion de signaler le laxisme de la censure. Il pense que le but de l’Encyclopédie est d’ébranler le gouvernement et la religion (ce qui est en partie vrai, puisqu’on trouve dans l’Encyclopédie des attaques évidentes contre l’Église et le gouvernement en place).

Le pape Clément XIII condamne l’ouvrage, il le met à l’Index, le 5 mars 1759, et il « enjoint aux catholiques, sous peine d’excommunication, de brûler les exemplaires en leur possession ».

Le 8 mars 1759, à la suite des remous causés par la parution de De l’esprit de Claude-Adrien Helvétius, le privilège de l’Encyclopédie est révoqué. D’Alembert abandonne alors définitivement le projet.

1762-1765 : achèvement du texte. En 1762, le vent politique change : l’expulsion des Jésuites sur un arrêt du Parlement fait souffler un vent de liberté. Les volumes 8 à 17 paraissent, sans privilège et sous une adresse étrangère. En 1764, Diderot découvre la censure exercée par Le Breton lui-même sur les textes de l’Encyclopédie. En 1765, Diderot achève le travail de rédaction et de supervision, avec une certaine amertume.

Les deux derniers volumes des planches paraissent sans difficulté en 1772.

RELATED POSTS

View all