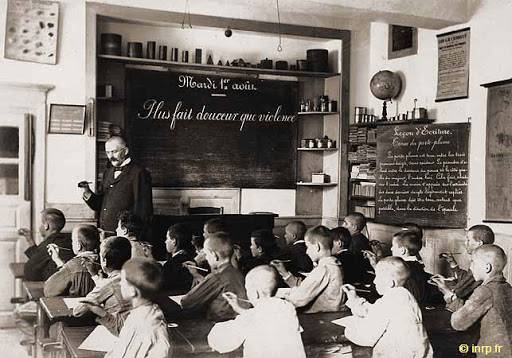

16 juin 1881 : la loi Jules Ferry rend l'enseignement primaire gratuit en France.

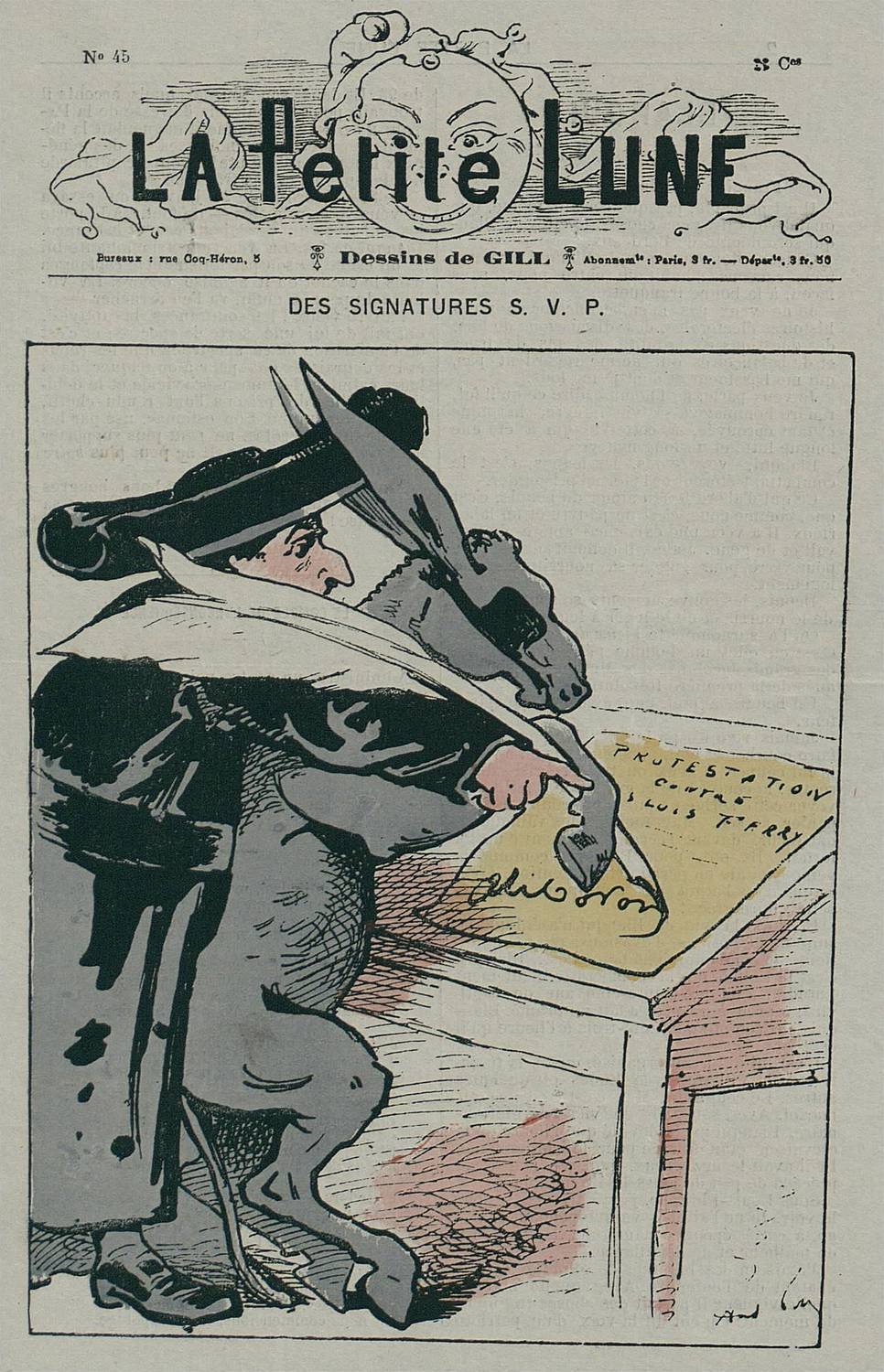

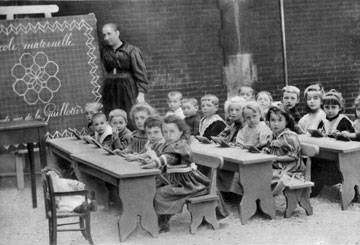

Les lois Jules Ferry sont une paire de lois sur l'école primaire en France votées en 1881-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite (loi du 16 juin 1881), l'instruction primaire obligatoire et participent à laïciser l’enseignement public (loi du 28 mars 1882). Elles sont associées au nom de Jules Ferry, dirigeant politique républicain des débuts de la Troisième République, qui a notamment exercé la fonction de ministre de l’Instruction publique deux fois entre 1879 et 1883.

Plus généralement, l’expression « lois Jules Ferry » peut désigner un ensemble plus vaste de textes réformant l’enseignement en France entre 1879 et 1886 à l’initiative de Jules Ferry. Cet ensemble inclut, outre les deux lois précédentes relatives à l’école primaire objet de cet article, des lois relatives à la formation des professeurs, à l’enseignement secondaire et supérieur, ou au fonctionnement de commissions administratives compétentes en matière d’enseignement. La loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève les lois Jules Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, remplaçant les instituteurs congrégationnistes ; elle est parfois également rattachée à ces lois.