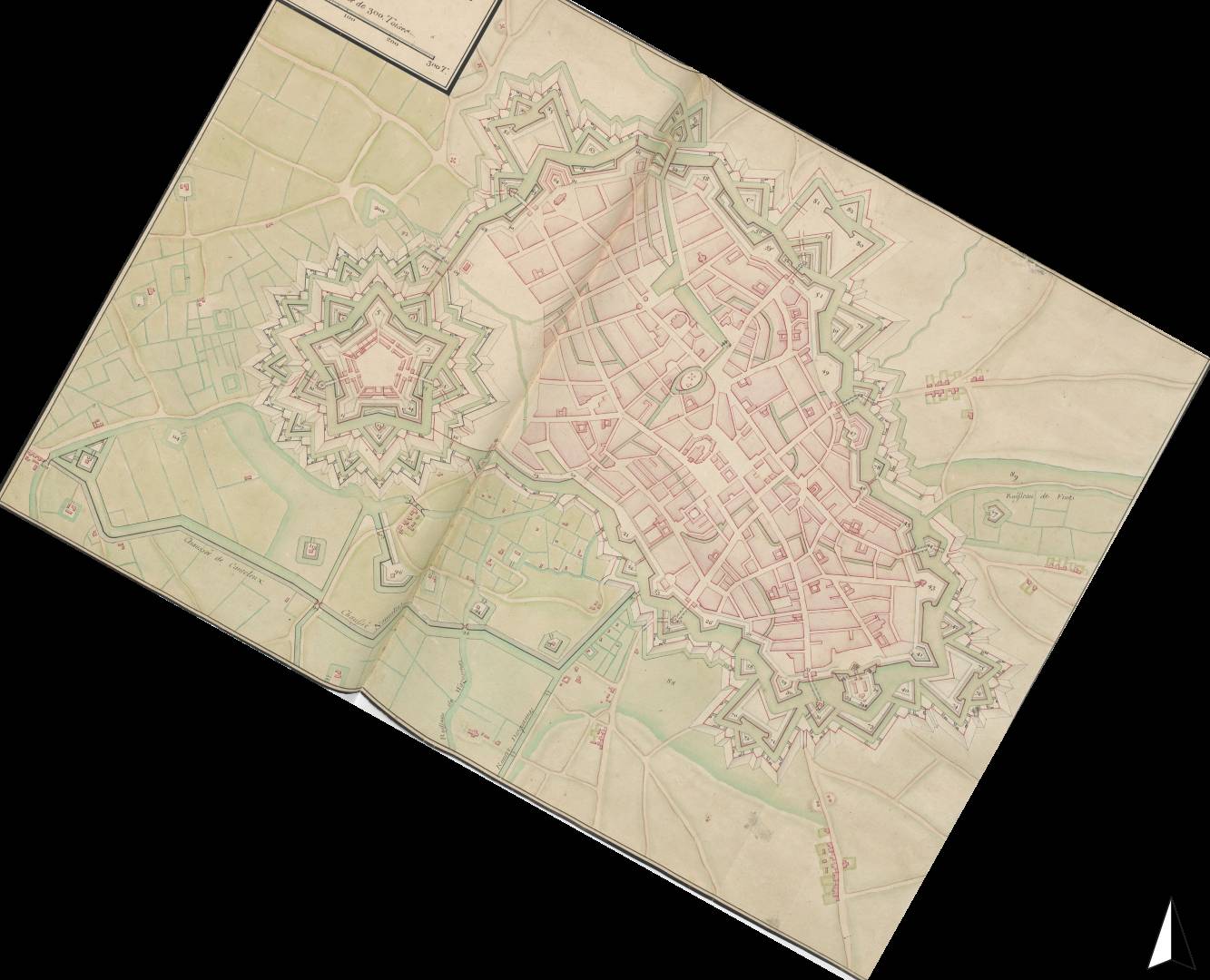

17 juin 1668, Le marquis d'Humières, pose la première pierre de la Citadelle de Lille

La citadelle de Lille est un ouvrage militaire bâti au XVIIe siècle pour la défense de Lille et dans le cadre du pré carré. Baptisée par Vauban lui-même la « reine des citadelles », l'ouvrage militaire est remarquable par ses dimensions, la qualité de son architecture et son état de conservation actuel.

La citadelle a été classée monument historique en totalité par arrêté du 5 septembre 2012 après que différentes composantes ont été classées en 1914, 1921 et 1934.

Cette « reine des citadelles » est la matrice de la plupart des citadelles conçues par Vauban. Établie sur la frontière de la Flandre, elle faisait partie d'une double ligne de places fortes entre Gravelines, Dunkerque et Maubeuge-Rocroi. Elle délimitait le fameux Pré carré, conçu par Vauban, comportant 28 villes fortifiées. Depuis Lille, Vauban a supervisé l'édification des nombreuses citadelles et canaux du Nord, lesquels ont structuré la frontière qui sépare toujours la France de la Belgique.