5 janvier 1477, bataille de Nancy et mort de Charles le Téméraire.

janvier 5, 2025 | by Jean-Claude JUNIN

5 janvier 1477, bataille de Nancy et mort de Charles le Téméraire.

Elle soulagea l’Europe de l’inquiétude que causaient les ambitions du duc de Bourgogne.

La bataille de Nancy opposa le 5 janvier 1477 le duc de Bourgogne Charles le Téméraire et le duc de Lorraine René II. Elle se solda par la défaite et la mort du Téméraire. Elle soulagea l’Europe de l’inquiétude que causaient les ambitions du duc de Bourgogne. Le principal bénéficiaire immédiat de cette bataille fut le roi de France Louis XI qui s’empara d’une partie des États bourguignons. En revanche, le mariage de l’héritière du Téméraire avec l’archiduc d’Autriche apporta à la Maison de Habsbourg le comté de Charolais, la Franche-Comté ainsi que les Pays-Bas bourguignons, menaçant la France d’encerclement pendant deux siècles et induit la rivalité entre la France et les États autrichiens qui ne trouva son dénouement qu’à la fin de la Première Guerre mondiale.

Le siège de René II

Le 22 août 1476, à la tête d’une armée de quatre à cinq mille hommes, il met le siège devant Nancy, défendue par une garnison bourguignonne de deux mille soldats, majoritairement composée d’Anglais et dirigés par Jean de Rubempré.

Aucun des messages envoyés par Charles pour annoncer son arrivée prochaine ne parvient à Nancy, tous interceptés par l’armée lorraine. Au bout d’un mois et demi, les Anglais, dont le chef est tué au cours d’une sortie, et las de manger du chien forcent Rubempré à négocier. La ville ouvre ses portes le 7 octobre et, le lendemain, la garnison bourguignonne quitte Nancy pour rejoindre au Luxembourg le comte de Campobasso, qui était effectivement en train de rassembler une armée dans le nord des États bourguignons.

Le siège du Téméraire

Le 25 septembre, le Téméraire avait quitté Gex à la tête d’une armée de dix mille soldats en direction de Nancy. Le 9 octobre, René II l’attend sur la rive est de la Moselle pour l’empêcher de traverser la rivière, mais Charles reste sur la rive ouest et se dirige vers Toul, où, le 10, il fait la jonction avec Campobasso qui arrive du Luxembourg à la tête de six mille hommes. Le 16 octobre, ils traversent la Moselle et René, à la tête de neuf mille hommes ne peut rien faire pour les en empêcher et se replie à Saint-Nicolas-de-Port. Le 19, sur le conseil de ses capitaines et avec l’assurance que Nancy tiendra deux mois de siège, le duc de Lorraine se rend en Alsace et en Suisse pour obtenir des renforts.

Le 22 octobre, Charles le Téméraire met le siège devant Nancy, défendu par deux mille soldats, principalement des vétérans de Morat. Son armée s’installe sur une butte qui se trouve sur l’emplacement actuel de la place Thiers, et lui-même s’installe à proximité de la commanderie Saint-Jean. Les capitaines bourguignons préconisent de lever le siège et de se rendre à Pont-à-Mousson ou à Metz, pour reprendre l’offensive au printemps, mais Charles s’entête.

De rares partisans lorrains harcèlent les Bourguignons régulièrement. L’hiver est rigoureux, aussi le moral des troupes bourguignonnes baisse et les désertions se multiplient. Ainsi, Campobasso déserte le 31 décembre avec 180 cavaliers. À Nancy, le 23 décembre, on abat les chevaux et on chasse les chiens, les chats et les rats pour se nourrir. L’eau gèle dans les puits et on enlève le bois des toitures pour pouvoir se chauffer.

René II pour sa part ne reste pas inactif. La Confédération suisse ne souhaite pas intervenir, mais l’autorise à engager neuf mille mercenaires, ce qu’il fait, financé par Louis XI. Huit mille soldats alsaciens le rejoignent également. Le lieu de regroupement des armées est fixé à Saint-Nicolas. Un détachement bourguignon envoyé en éclaireur le 2 janvier 1477 est surpris et taillé en pièces. Le comte de Campobasso et ses troupes se rallient au Lorrain le 4 janvier. C’est une armée de dix-neuf à vingt mille hommes qui se rassemble.

Le duc de Bourgogne ne dispose plus que d’à peine trois mille hommes (quatre mille selon Philippe de Commynes, moins de deux mille selon Olivier de La Marche), une troupe non payée, faite d’hommes découragés, mal équipés et souvent malades. Apprenant l’arrivée prochaine de l’armée de René II, Charles de Bourgogne prend position, avec le peu de troupes qu’il lui reste, sur une éminence à proximité de Jarville. Malgré l’avis de ses conseillers et le précédent de Morat où, déjà, il avait été attaqué sur son flanc, il néglige la protection de son côté droit, qui est sur la lisière du bois de Saurupt.

Le dimanche 5 janvier, avant l’aube, René II quitte Saint-Nicolas de Port, son armée avance dans la campagne lorraine recouverte de neige. À Laneuveville, des éclaireurs repèrent un guetteur bourguignon et le tuent. Désormais, le Téméraire ne sait rien de l’armée qui arrive. Les capitaines et René II, sur les rapports des éclaireurs décident de contourner l’armée bourguignonne par le bois de Saurupt pour l’attaquer de flanc et, pour donner le change, envoient un petit détachement, commandé par Vautrin Wisse, par la route de Nancy à Saint-Nicolas.

L’effet de surprise est total et le sort de la bataille se joue rapidement bien que les bourguignons réussissent à repousser les assauts initiaux. Josse de Lalaing reçoit le premier assaut, est grièvement blessé et fait prisonnier. Il ne sera libéré que le 4 mai. Jacques Galleotto, blessé, s’échappe avec ses troupes le long de la Meurthe, la traverse au gué à Tomblaine et s’enfuit vers le nord.

Charles le Téméraire tente de se tourner contre l’assaillant, mais l’ensemble de ses maigres troupes se disloque et s’enfuit. Campobasso le trahit, tient le pont de Bouxières, au nord de Nancy, et massacre les fuyards, se contentant de ne faire prisonnier que les seigneurs importants, dont Olivier de la Marche et Jean Ier, baron de Talmay et seigneur d’Heuilley-sur-Saône, qui fut emmené en Lombardie. Les défenseurs de la ville font une sortie et pillent le camp bourguignon.

Les jours suivants

Ce n’est que le surlendemain, sur les indications de Baptiste Colonna, un page du duc de Bourgogne qui l’a vu tomber à proximité de l’étang Saint-Jean, que le corps méconnaissable de Charles le Téméraire est retrouvé et identifié ainsi que celui de Jean de Rubempré (nommé par le Téméraire gouverneur général de Lorraine), mort à ses côtés. La tradition rapporte sans grande certitude qu’il est en partie dévoré par les loups. Une croix est posée pour marquer le lieu de la mort du Téméraire, qui correspond à l’actuelle place de la Croix de Bourgogne. De même, devant la maison de Georges Marqueix, au numéro 30 de la Grand-Rue à Nancy, une indication 1477 sur les pavés marque l’emplacement où le corps du Téméraire fut déposé avant d’être exposé et veillé dans la maison puis inhumé à la collégiale Saint-Georges.

Conséquences

Dès l’annonce et la confirmation de la mort de Charles le Téméraire, Louis XI s’empare d’une partie des États bourguignons : duché et comté de Bourgogne, Picardie, Artois et Flandre, au détriment de Marie de Bourgogne, la fille du Téméraire. Celle-ci, pour éviter la partition de ses domaines, se fiance à Maximilien de Habsbourg, le fils de l’empereur Frédéric III. Elle récupère ainsi en 1482 la Flandre, l’Artois, et la Franche-Comté. Le Charolais, ayant résisté aux Français, reste entre les mains de la duchesse. Commencent alors plusieurs siècles de luttes entre les rois de France et la Maison de Habsbourg. Le fils de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne, Philippe le Beau, épouse l’héritière des trônes d’Espagne, et sera le père de Charles Quint. Pendant deux siècles, le royaume de France est entouré de possessions espagnoles : le long des Pyrénées au sud, la Franche-Comté à l’est et les Pays-Bas espagnols au nord. Face à l’expansionnisme Français, les descendants de René II choisiront le camp Autrichien et en 1736, le duc François III épousera l’archiduchesse Marie-Thérèse, dernière représentante de sa Maison.

René II décida de déclarer le 5 janvier comme jour de fête nationale de la Lorraine, par ailleurs tous ses successeurs il organisa chaque année un défilé dans les rues de Nancy, afin de commémorer la Victoire Lorraine.

Sur les lieux de la bataille, René II fait édifier l’église Notre-Dame-de-Bonsecours. Il fait également construire dans la ville l’église des Cordeliers.

À Saint-Nicolas-de-Port, René II fait bâtir un édifice imposant pour symboliser sa reconnaissance à Saint-Nicolas, le saint patron de la Lorraine : la grande basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Il raviva davantage le culte du saint

En souvenir de la défaite du Téméraire, la ville adopte comme emblème le chardon et comme devise « non inultus premor » (« nul ne s’y frotte sans dommage », ou « qui s’y frotte s’y pique »).

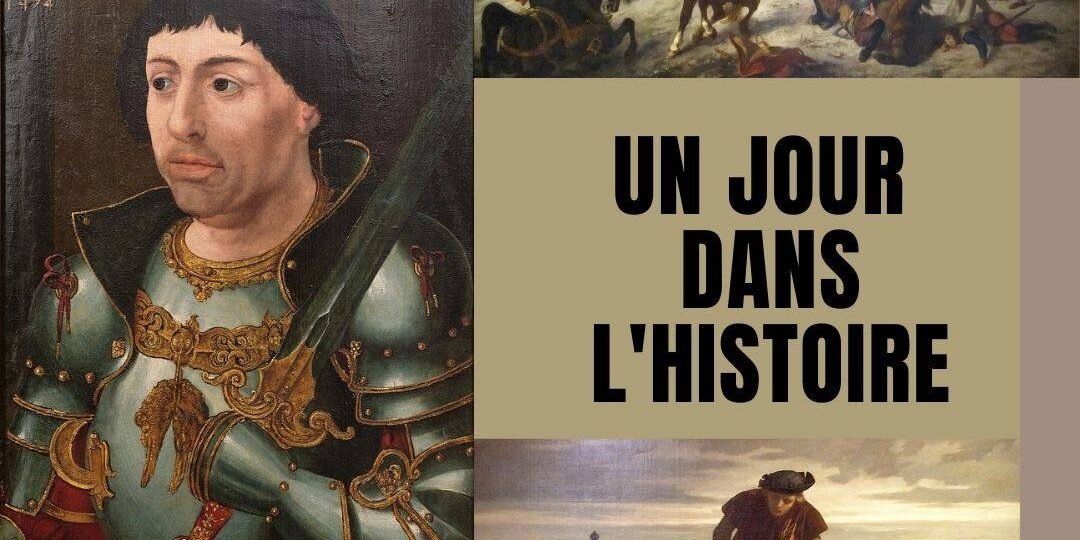

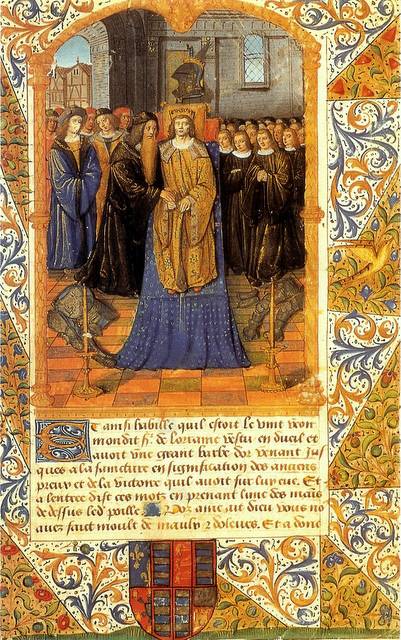

Illustrations :

Portrait de Charles le Téméraire, musée des beaux-arts de Dijon.

Eugène Delacroix, La Bataille de Nancy.

La Mort de Charles le Téméraire devant Nancy, huile sur toile de Charles Houry (1852).

Le duc René II de Lorraine devant la dépouille de Charles le Téméraire.

Maître de la Chronique scandaleuse, Interpolation de la Chronique de Louis XI de Jean de Roye (dite Chronique scandaleuse), Paris, BnF, début du XVIe siècle.

RELATED POSTS

View all